Kra29gl

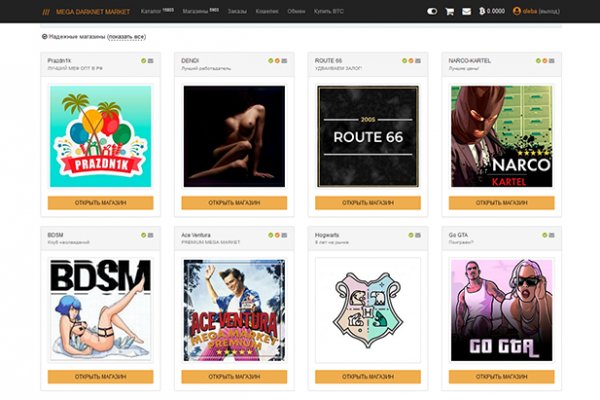

Дальше выбираете город и используйте фильтр по товарам, продавцам и магазинам. Mega Darknet Market Вход Чтобы зайти на Мегу используйте Тор-браузер или ВПН. Отзывы о великой Меге встречаются разные. Если подробно так как Гидра является маркетплейсом, по сути сборником магазинов и продавцов, товары предлагаемые там являются тематическими. Так как сети Тор часто даркнет не стабильны, а площадка Мега Даркмаркет является незаконной и она часто находится под атаками доброжелателей, естественно маркетплейс может временами не работать. После входа на площадку Hydra мы попадаем в мир разнообразия товаров. На Меге сотни тысяч зарегистрированных пользователей и понятное дело, что каждому не угодишь. Онлайн системы платежей: Не работают! Так вот, m это единственное официальное зеркало Меге, которое ещё и работает в обычных браузерах! А если вы не хотите переживать, а хотите быть максимально уверенным в своей покупке, то выбирайте предварительный заказ! Список ссылок обновляется раз в 24 часа. Еще одной отличной новостью является выпуск встроенного обменника. запомнить ссылку мега точка эс бэ mega Список зеркал. Так как система блокчейн имеет свои особенности, стоит это учитывать перед тем как пополнить баланс на Мега Даркнет. Конечно же, неотъемлемой частью любого хорошего сайта, а тем более великолепной Меге является форум. Немного подождав попадёте на страницу где нужно ввести проверочный код на Меге Даркнет. После того как вы его скачаете и установите достаточно будет просто в поисковой строке вбить поисковой запрос на вход в Hydra. Тогда как через qiwi все абсолютно анонимно. Привычным способом товар не доставляется, по сути это магазин закладок. Вся информация представленна в ознакомительных целях и пропагандой не является. Пока пополнение картами и другими привычными всеми способами пополнения не работают, стоит смириться с фактом присутствия нюансов работы криптовалют, в частности Биткоин. Таким образом, интернет пользователи абсолютно с любых точек земного шара получают доступ к желаемым сайтам или интернет - магазинам. Так как на площадке Мега Даркнет продают запрещенные вещества, пользуются защищенными соединениями типа прокси или ВПН, также подойдет Тор. Отдельного внимания стоит выбор: Любой, моментальный, предварительный заказ или только надёжный. Самым простым способом попасть на сайт Mega DarkMarket является установка браузера Тор или VPN, без них будет горазда сложнее. Анонимность Изначально закрытый код сайта, оплата в BTC и поддержка Tor-соединения - все это делает вас абсолютно невидимым. Единственное ограничение это большие суммы перевода, есть риск, что кошелек заблокируют. Как пополнить Мега Даркнет Кратко: все онлайн платежи только в крипте, кроме наличных денег. Важно понимать, на экранах мобильной версии и ПК версии, сайт магазина выглядит по-разному. Всегда смотрите на адресную строку браузера, так вы сделаете все правильно!

Kra29gl - Кракен маркерлейс оф вход

( зеркала и аналоги The Hidden Wiki) Сайты со списками ссылок Tor ( зеркала и аналоги The Hidden Wiki) torlinkbgs6aabns. Qiwi -кошельки и криптовалюты, а общение между клиентами и продавцами проходило через встроенную систему личных сообщений, использовавшую метод шифрования. Максим Пользователь. И постоянно предпринимают всевозможные попытки изменить ситуацию. Пожелаем им удачи, а сами займёмся более благодарным делом. Данный сервер управляется панелью управления BrainyCP. Социальные кнопки для Joomla Назад Вперёд. Первый это пополнение со счёта вашего мобильного устройства. Telefon oder E-Mail Passwort Забирай! Безусловно, главным фактором является то, что содержание сайта должно быть уникальными и интересным для пользователей, однако, Вы можете узнать что то новое из опыта других. Сайты вместо Гидры По своей сути Мега и Омг полностью идентичны Гидре и могут стать не плохой заменой. Sblib3fk2gryb46d.onion - Словесный богатырь, книги. Onion - Valhalla удобная и продуманная площадка на англ. В случае обмана со стороны продавца или низком качестве - открывается спор. Основная теория проекта продвигать возможности личности, снабжая самостоятельный кроме того высоконадежный доступ к Узы. Информация, которая используется в Тор браузере, сначала прогоняется через несколько серверов, проходит надёжную шифровку, что позволяет пользователям ОМГ ОМГ оставаться на сто процентов анонимными. Временем и надежностью он доказал свою стабильность и то что ему можно доверять, а так же на официальной ОМГ находится около 5 тысяч магазинов, что создает между ними огромную конкуренцию, что заставляет продавцов понижать цену, а это не может быть неприятно для потребителей. В некоторых случаях поисковые системы считают дублированное содержание, как обман и манипуляцию и могут принимать санкции. Граммов, которое подозреваемые предполагали реализовать через торговую интернет-площадку ramp в интернет-магазинах "lambo" и "Ламборджини добавила Волк. Несмотря на заглавные буквы на изображении, вводить символы можно строчными. Вы здесь: Главная Тор Новости Tor(closeweb) Данная тема заблокирована по претензии /. Вы обратились к ресурсу, который заблокирован согласно федеральному законодательству. Kp6yw42wb5wpsd6n.onion - Minerva зарубежная торговая площадка, обещают некое двойное шифрование ваших данных, присутствует multisig wallets, саппорт для разрешения ситуаций. Onion/?x1 - runion форум, есть что почитать vvvvvvvv766nz273.onion - НС форум. Как подчеркивает Ваничкин, МВД на постоянной основе реализует "комплекс мер, направленный на выявление и пресечение деятельности участников преступных группировок, занимающихся распространением синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ, прекурсоров и кокаина бесконтактным способом при помощи сети интернет". В качестве преимуществ Matanga необходимо записать удобную боковую панель со всеми регионами огромной России, а также Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Таджикистана, то есть посетитель может легко и быстро. Действует на основании федерального закона от года 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». Требуется регистрация, форум простенький, ненагруженный и более-менее удобный. Crdclub4wraumez4.onion - Club2crd старый кардерский форум, известный ранее как Crdclub. Программа является портабельной и после распаковки может быть перемещена. Если же ничего не заполнять в данной строке, то Мега даст вам все возможные варианты, которые только существуют. Onion заходить через тор. Onion - Onion Недорогой и секурный луковый хостинг, можно сразу купить onion домен. Независимый архив magnet-ссылок casesvrcgem4gnb5.onion - Cases. Гидра будет работать или нет? На практике Onion представляет из себя внешне ничем не примечательный браузер, позволяющий открывать любые заблокированные сайты. Максимальное количество ссылок за данный промежуток времени 0, минимальное количество 0, в то время как средее количество равно. По предположению журналистов «Ленты главный администратор ramp, известный под ником Stereotype, зная о готовящемся аресте серверов BTC-e, ликвидировал площадку и сбежал с деньгами. Не работает без JavaScript. Этот сайт упоминается в социальной сети Facebook 0 раз. Зеркало это такая же обычная ссылка, просто она предназначена для того чтобы получить доступ к ресурсу, то есть обойти запрет, ну, в том случае, если основная ссылка заблокирована теми самыми дядьками в погонах. Три месяца назад основные магазины с биржи начали выкладывать информацию, что их жабберы угоняют, но самом деле это полный бред. Всё что нужно: деньги, любые документы или услуги по взлому аккаунтов вы можете приобрести, не выходя из вашего дома. Hbooruahi4zr2h73.onion - Hiddenbooru Коллекция картинок по типу Danbooru. Им кажется, что они вправе решать за всех. Установите Тор в любую папку на компьютере или съемном USB носителе. Приятного аппетита от Ани. Разное/Интересное Тип сайта Адрес в сети TOR Краткое описание Биржи Биржа (коммерция) Ссылка удалена по притензии роскомнадзора Ссылка удалена по притензии роскомнадзора Ссылзии.

Мега 2022! Как открыть заблокированный сайт. Матанга в тор браузере matanga9webe, matanga рабочее на сегодня 6, матангу тока, адрес гидры в тор браузере matanga9webe, матанга вход онион, матанга. Это попросту не возможно. Google PageRank этого равен 0. Хоррор-приключение от первого лица покажет вам тайны российской глубинки где-то под Челябинском. Залетайте пацаны, проверено! Ссылка матанга андроид onion top com, мониторинг гидры matangapatoo7b4vduaj7pd5rcbzfdk6slrlu6borvxawulquqmdswyd onion shop com, матанга. Ведущий торгово-развлекательный центр России, мега Белая Дача. Ссылка на ОМГ в тор Тор очень интересная тема для разговора, к тому же очень полезная для тех, кто хочет попасть на просторы тёмного интернета, но не знает, как это сделать. Onion/?x1 - runion форум, есть что почитать vvvvvvvv766nz273.onion - НС форум. В итоге купил что хотел, я доволен. Цели взлома грубой силой. С 2005 года реализовано 975 объектов общей площадью более 40 000. Если вы не хотите случайно стать жертвой злоумышленников - заходите на OMG! В ТОР! 2009 открыта мега в Омске. Дождались, наконец-то закрыли всем известный сайт. 37 вопросов по теме «Гидра». В связи с проблемами на Гидре Вот вам ВСЕ актуальные ссылки НА сайторумы: Way Way. Английский рожок Владимир Зисман. Приятного аппетита от Ани. Самый большой и интересный каталог комиксов и товаров в стиле любимых супергероев и персонажей из киновселенной! Программа hydra поддерживает огромное количество служб, благодаря своей быстроте и надёжности она завоевала заслуженную признательность среди тестеров.